Балет «Щелкунчик» живёт на театральной сцене с 1892 года - и всё это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Ильича Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения.

Декабрь 1892 года. Приближается новый год, а петербургские газеты заполнены разгромными отзывами на недавнюю постановку в Мариинском театре нового балета. Его называли годным «разве для балаганных представлений», для которых «разумеется, не нужно никакого вдохновения, потому что в нём нет никакого творчества. Это действительно ремесленная работа, которая на художественное значение не может претендовать!».

Декабрь 1892 года. Приближается новый год, а петербургские газеты заполнены разгромными отзывами на недавнюю постановку в Мариинском театре нового балета. Его называли годным «разве для балаганных представлений», для которых «разумеется, не нужно никакого вдохновения, потому что в нём нет никакого творчества. Это действительно ремесленная работа, которая на художественное значение не может претендовать!».

Сам автор «ремесленной работы» писал своему брату так: «Я к этому вполне равнодушен, ибо не впервой, и я знаю, что в конце концов возьму своё». И он оказался прав: балет пережил несколько десятков постановок, успешно пересёк океан и стал символом русской культуры. А началось всё в небольшом немецком городе.

От незатейливой поделки до рождественской сказки

В середине XVIII века в шахтах, окружающих городок Зайфен в горах Саксонии, истощились запасы олова - и сотни людей остались без работы. Чтобы хоть как-то прокормить семьи, многие стали заниматься резьбой по дереву и продажей на ярмарках самых разнооб разных поделок и игрушек. Среди них оказалась одна, которая в короткое время завоевала весь немецкий рынок, - деревянная кукла с антропоморфными чертами лица, созданная для колки орехов. Щелкунчик. Игрушку «наряжали» в самые разные образы: от сборщика налогов и жандармов до Отто фон Бисмарка и Наполеона.

Поделка быстро стала популярной во всей Германии, её дарили на самые разные праздники. Но всё изменилось в 1816 году, когда Эрнст Теодор Амадей Гофман написал сказку «Щелкунчик и Мышиный король». По сюжету маленькая Мари получает множество подарков на Рождество, среди них и уродливый Щелкунчик. Игрушка оказывается заколдованной: чтобы вновь стать прекрасным юношей, маленький деревянный человечек должен победить Мышиного короля и завоевать сердце Прекрасной дамы. Эта история про взросление быстро становится популярной среди детей и взрослых и превращается в один из главных рождественских сюжетов.

Работа над балетом

К 1890 году щелкунчики наводнили не только немецкий, но и российский рынок и уже неразрывно ассоциировались с Рождеством. На волне по пуляр ности и игрушек, и сказки Гофмана Дирекция императорских театров решила поставить балет. Музыку заказали Петру Ильичу Чайковскому, а за хореографию должен был отвечать не менее знаменитый Мариус Петипа. Родившийся во Франции, но уже давно живший в России и практически обрусевший балетмейстер уже работал с российским композитором. Как раз недавно состоялась блестящая премьера их «Спящей красавицы». И новая постановка тоже должна была стать хитом. Но всё пошло не по плану.

Мариус Петипа не знал немецкого и использовал вольное переложение сказки Гофмана на французский авторства Александра Дюма-отца. Балетмейстер радостно взялся за работу и, как истинный француз, немедленно насытил её весьма революционным духом. В черновике балета по замыслу хореографа танцоры должны были исполнять карманьолу - народный танец Великой Французской революции. Прямо на сцене самого знаменитого российского театра оперы и балеты, буквально перед глазами императора. Немыслимо! Однако задумке не суждено было воплотиться.

Искусствоведы до сих пор спорят о том, почему Петипа так и не поставил «Щелкунчика». Вариантов два. Первый: в 1890 году у мэтра умерла любимая дочь Мария, и балетмейстеру было просто не до работы. Второй вариант: танцорам Петипа запретили исполнять карманьолу, после чего балетмейстер просто потерял интерес к своему отредактированному детищу и отдал постановку помощнику, второму балетмейстеру Мариинского театра Льву Иванову. Он должен был по разработанной Петипа схеме доделать его творение. Тогда Лев Иванович ещё оставался в тени гения Петипа. Мир пока не знал ни «танца снежинок» из «Щелкунчика», ни знаменитой постановки Иванова - «танца маленьких лебедей» из «Лебединого озера».

В то же время работа над музыкой для балета тоже не ладилась. Пётр Чайковский писал своим братьям: «Я работаю изо всей мочи, начинаю примиряться с сюжетом балета». «Я тщательно напрягал все силы для работы, но ничего не выходило кроме мерзости».

«Главное отделаться от балета»

И незадолго до начала репетиций: «А вдруг окажется, что… «Щелкунчик» - гадость…?»

Возможно, эту самокритику не стоит воспринимать слишком серьёзно. Чайковский, как и многие другие гении, часто был недоволен тем, что у него получалось. К тому же, когда Пётр Ильич работал над балетом, умерла сестра композитора Александра, с которой они были очень близки. Классик понимал, что не успевает в срок, и попросил Дирекцию императорских театров отложить премьеру на год. Как оказалось, оно того стоило.

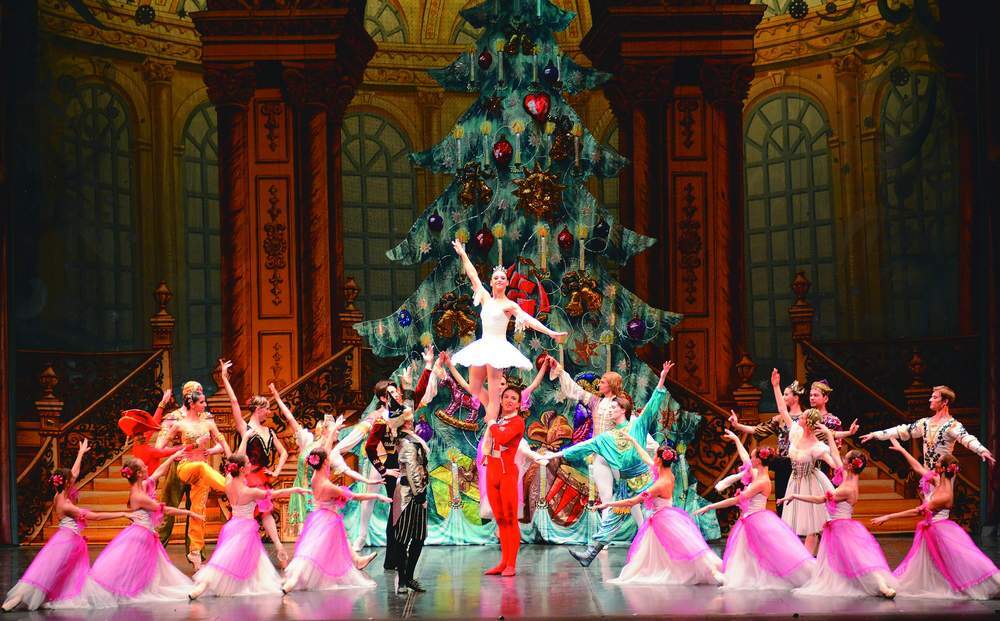

6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Щелкунчик». Пётр Ильич спрессовал музыку так, что почти весь первый акт идёт без пауз. Всё закручено в тугую спираль, и хореографы до сих пор ломают головы и ноги об эти мелодии. В «танце снежных хлопьев» или знаменитом па-де-де на сцене появлялось одновременно шестьдесят снежинок - восемь солисток и кордебалет. Они устраивали на сцене настоящую метель, которая требовала невообразимой сложности хореографии. Между прочим, ни в оригинальной сказке Гоф мана, ни в переложении Дюма-отца снежинок нет - для балета «Щелкунчик» они были заимствованы из «Снежной королевы». Балет, надо сказать, в целом оказался богат на заимствования и оммажи. «Арабский танец (Кофе)» из второго акта основан на традиционной грузинской колыбельной, а в «танце родителей и гостей» звучит немецкая мелодия XVII века, которую часто играют на свадьбах.

На этом новшества только начинались - в «танце феи Драже» звучит челеста. Это металлофон - устройство, похожее на небольшое фортепиано, молоточки которого вместо струн стучат по металлическим пластинам. Чайковский услышал этот инструмент в Париже на премьере драмы «Буря» Эрнеста Шоссона и загорелся желанием привезти его в Россию.

«Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком… Называется он Celesta Mustel и стоит тысячу двести франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстэля… Так как инструмент этот нужен будет в Петербурге раньше, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа к Осипу Ивановичу. Но при этом я желал бы, чтобы его никому не показывали, ибо боюсь, что Римский-Корсаков и Глазунов пронюхают и раньше меня воспользуются его необыкновенными эффектами», - писал композитор музыкальному издателю Петру Юргенсону.

«Щелкунчик» получился не просто очень сложным. Он оказался ещё и непривычным, очень непохожим на всё то, что зрители видели раньше. Например, впервые в истории мирового балета главные партии исполняли дети. Роль Клары (сегодня это Маша или Мари) исполняла Станислава Белинская, которой было 12 лет, а Щелкунчика - 17-летний Станислав Легат. В первом акте подмостки Мариинского театра заполнились толпой пряничных и оловянных солдатиков, а также мышиным войском, для которого не хватило учеников театральной школы, и переодеть мышами пришлось воспитанников школы лейб-гвардии Финляндского полка. Больше полусотни работников сцены создали около 150 самых разных костюмов, чтобы нарядить всю эту армию.

Николай II был в восторге от постановки. Художник Александр Бенуа так писал своему брату Анатолию о реакции монарха: «Государь был в восхищении, призывал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Постановка... великолепна и в балете даже слишком великолепна - глаза устают от этой роскоши».

Впрочем, газеты и обозреватели этих восторгов не разделяли. Например, будущий директор императорских театров Владимир Теляковский писал:

«После ряда удачных постановок, как «Пиковая дама» и «Спящая красавица», появилась невообразимая по безвкусию постановка балета Чайковского «Щелкунчик», в последней картине которого некоторые балетные артистки были одеты сдобными бриошами из булочной «Филиппова».

Аналогичного мнения придерживался и Константин Скальковский из «Биржевой газеты»: «Вообще «Щелкунчик» поставлен преимущественно для детей - для танцовщиц в нём было весьма мало, для искусства - ровно ничего. Даже музыка оказалась довольно слабою».

А Николай Безобразов из «Петербургской газеты» замечал:

«Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бессмысленнее «Щелкунчика». «Обычные посетители балета ждут не дождутся того момента, когда, наконец, снимут с афиши это убогое произведение г. Чайковского, но, кажется, дождутся они этого ещё не скоро».

И действительно, несмотря на критику, «Щелкунчик» остался в репертуаре Мариинского театра и шёл там до начала 1920-х годов. Примечательно, что балет играли даже в день Октябрьской революции. Но что было после неё?

Рождественский балет в СССР

Постепенно «Щелкунчик» становился всё популярней, и разные хореографы предлагали свои варианты на музыку Чайковского. В 1919 году Александр Горский поставил балет на сцене Большого театра. Через четыре года Фёдор Лопухов предложил свою версию в стилистике невероятно модного в то время авангарда.

Впрочем, эти постановки продержались недолго. В середине 20-х годов в СССР началась кампания по дискредитации Рождества и традиции наряжать ёлки как религиозного пережитка прошлого. К агитации подключились известные поэты - например, Владимир Маяковский в 1926 году опубликовал стихотворение «Рождественские пожелания и подарки»:

Лучше

мысль о елках

навсегда оставь.

Елки пусть растут

за линией застав…

А через три года, 13 января 1929-го, в журнале «Огонёк» вышла статья, в которой осуж далась традиция ставить и наряжать ёлку:

«Обычай праздновать рождество разукрашенной ёлкой, как и все почти «христианские» обычаи, перешёл в наследство от язычников, которые почитали ель «святым» деревом. От немцев, вместе с христианством, перешёл этот языческий обычай в «православную» Русь. И до сих пор вместе с кружением вокруг дерева родители стараются привить детям ростки религии.

Сельсоветы не всегда проникнуты сознанием необходимости борьбы с религиозными суевериями. Не всегда сознают они и вред от вырубки лесов. Ведь не секрет, что в сельсоветах имеется по настоящее время немало кулацких и поповских приспешников.

И, несмотря на циркуляр Наркомзема, они не считают, очевидно, для себя обязательной борьбу с торговлей ёлками в городах. Мы надеемся, что в будущем году агитация союза безбожников окончательно сломит бессмысленный обычай. Вместо того, чтобы ставить ёлку на крест, поставим крест на ёлке!»

24 сентября 1929 года Рождество запретили на законодательном уровне. Конечно, о постановке рождественского балета в такой ситуации не могло идти и речи. Однако в середине 1930-х годов ёлка не ожиданно вернулась. Всего за пару недель до нового, 1936 года в газете «Правда» вышла статья первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!». В ней чиновник, наоборот, клеймил запрет ёлки как чрезмерные перегибы. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, перед публикацией заметки Постышев обратился со своей инициативой к Сталину, и тот неожиданно для всех поддержал идею. Так ёлка стала символом Нового года, а «Щелкунчик» из рождественского превратился в новогодний балет.

В 1935 году Мариинский театр переименовали в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Кирова - историческое название ему вернут лишь в 1992 году. Тогда же советский балетмейстер ставит там свою версию знаменитого балета, правда, во многом основанную на первоначальном варианте Иванова - Петипа. Интерпретация оказалась крайне удачной, и она, лишь с небольшими изменениями, идёт до сих пор. А в 1966 году другой советский хореограф Юрий Григорович выпускает «Щелкунчика» на сцену Большого театра. Именно эта версия сего-

дня считается канонической и до сих пор идёт на главной сцене страны. Билеты на «Щелкунчика» в Большом пользуются огромным спросом - чтобы приобрести их, люди занимают очередь с ночи, а цены у перекупщиков доходят до шестизначных цифр.

«Щелкунчик» танцует по планете

Первая большая постановка «Щелкунчика» за границей состоялась в Лондоне в 1934 году. Но настоящая популярность этого произведения случилась уже после Второй мировой войны. И снова всё началось с игрушек. После войны американские солдаты начали массово отправлять домой, среди прочего, игрушечных щелкунчиков как символ победы и местный сувенир. Причём особой популярностью пользовались игрушки, одетые в мундиры прусской армии.

В 1954 году «Щелкунчика» на музыку Петра Ильича Чайковского поставил отец американского балета, Джордж Баланчин. Он, эмигрант из Российской империи, в прошлом артист балета по имени Георгий Баланчивадзе, когда-то выходил на подмостки Мариинского театра в самой первой версии «Щелкунчика». Настоящий успех русского балета случился в США через три года, когда в сочельник запись постановки показали по телевизору. Эффект оказался ошеломительным - тогда «Щелкунчика» увидело несколько миллионов американских зрителей.

Популярность балета стремительно росла. В 1961 году первая леди Жаклин Кеннеди объявила «Щелкунчика» темой Рождества в Белом доме. С этого момента балет на музыку Чайковского стал неотъемлемой частью новогодних праздников не только в России, но и в Америке. Здесь ежегодно ставят десятки версий балета и спектаклей с самыми разными интерпретациями этой рождественской истории.

В разное время «Щелкунчика» играли на сцене лондонского «Ковент-Гардена» и миланского «Ла Скала», его ставили Михаил Барышников, Рудольф Нуреев и многие другие хореографы. Сегодня, спустя более чем 130 лет после премьеры, «Щелкунчик» на музыку Чайковского - настоящая классика и один из самых узнаваемых брендов российского искусства во всём мире.

От незатейливой поделки до рождественской сказки

В середине XVIII века в шахтах, окружающих городок Зайфен в горах Саксонии, истощились запасы олова - и сотни людей остались без работы. Чтобы хоть как-то прокормить семьи, многие стали заниматься резьбой по дереву и продажей на ярмарках самых разнооб разных поделок и игрушек. Среди них оказалась одна, которая в короткое время завоевала весь немецкий рынок, - деревянная кукла с антропоморфными чертами лица, созданная для колки орехов. Щелкунчик. Игрушку «наряжали» в самые разные образы: от сборщика налогов и жандармов до Отто фон Бисмарка и Наполеона.

Поделка быстро стала популярной во всей Германии, её дарили на самые разные праздники. Но всё изменилось в 1816 году, когда Эрнст Теодор Амадей Гофман написал сказку «Щелкунчик и Мышиный король». По сюжету маленькая Мари получает множество подарков на Рождество, среди них и уродливый Щелкунчик. Игрушка оказывается заколдованной: чтобы вновь стать прекрасным юношей, маленький деревянный человечек должен победить Мышиного короля и завоевать сердце Прекрасной дамы. Эта история про взросление быстро становится популярной среди детей и взрослых и превращается в один из главных рождественских сюжетов.

Работа над балетом

К 1890 году щелкунчики наводнили не только немецкий, но и российский рынок и уже неразрывно ассоциировались с Рождеством. На волне по пуляр ности и игрушек, и сказки Гофмана Дирекция императорских театров решила поставить балет. Музыку заказали Петру Ильичу Чайковскому, а за хореографию должен был отвечать не менее знаменитый Мариус Петипа. Родившийся во Франции, но уже давно живший в России и практически обрусевший балетмейстер уже работал с российским композитором. Как раз недавно состоялась блестящая премьера их «Спящей красавицы». И новая постановка тоже должна была стать хитом. Но всё пошло не по плану.

Мариус Петипа не знал немецкого и использовал вольное переложение сказки Гофмана на французский авторства Александра Дюма-отца. Балетмейстер радостно взялся за работу и, как истинный француз, немедленно насытил её весьма революционным духом. В черновике балета по замыслу хореографа танцоры должны были исполнять карманьолу - народный танец Великой Французской революции. Прямо на сцене самого знаменитого российского театра оперы и балеты, буквально перед глазами императора. Немыслимо! Однако задумке не суждено было воплотиться.

Искусствоведы до сих пор спорят о том, почему Петипа так и не поставил «Щелкунчика». Вариантов два. Первый: в 1890 году у мэтра умерла любимая дочь Мария, и балетмейстеру было просто не до работы. Второй вариант: танцорам Петипа запретили исполнять карманьолу, после чего балетмейстер просто потерял интерес к своему отредактированному детищу и отдал постановку помощнику, второму балетмейстеру Мариинского театра Льву Иванову. Он должен был по разработанной Петипа схеме доделать его творение. Тогда Лев Иванович ещё оставался в тени гения Петипа. Мир пока не знал ни «танца снежинок» из «Щелкунчика», ни знаменитой постановки Иванова - «танца маленьких лебедей» из «Лебединого озера».

В то же время работа над музыкой для балета тоже не ладилась. Пётр Чайковский писал своим братьям: «Я работаю изо всей мочи, начинаю примиряться с сюжетом балета». «Я тщательно напрягал все силы для работы, но ничего не выходило кроме мерзости».

«Главное отделаться от балета»

И незадолго до начала репетиций: «А вдруг окажется, что… «Щелкунчик» - гадость…?»

Возможно, эту самокритику не стоит воспринимать слишком серьёзно. Чайковский, как и многие другие гении, часто был недоволен тем, что у него получалось. К тому же, когда Пётр Ильич работал над балетом, умерла сестра композитора Александра, с которой они были очень близки. Классик понимал, что не успевает в срок, и попросил Дирекцию императорских театров отложить премьеру на год. Как оказалось, оно того стоило.

6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Щелкунчик». Пётр Ильич спрессовал музыку так, что почти весь первый акт идёт без пауз. Всё закручено в тугую спираль, и хореографы до сих пор ломают головы и ноги об эти мелодии. В «танце снежных хлопьев» или знаменитом па-де-де на сцене появлялось одновременно шестьдесят снежинок - восемь солисток и кордебалет. Они устраивали на сцене настоящую метель, которая требовала невообразимой сложности хореографии. Между прочим, ни в оригинальной сказке Гоф мана, ни в переложении Дюма-отца снежинок нет - для балета «Щелкунчик» они были заимствованы из «Снежной королевы». Балет, надо сказать, в целом оказался богат на заимствования и оммажи. «Арабский танец (Кофе)» из второго акта основан на традиционной грузинской колыбельной, а в «танце родителей и гостей» звучит немецкая мелодия XVII века, которую часто играют на свадьбах.

На этом новшества только начинались - в «танце феи Драже» звучит челеста. Это металлофон - устройство, похожее на небольшое фортепиано, молоточки которого вместо струн стучат по металлическим пластинам. Чайковский услышал этот инструмент в Париже на премьере драмы «Буря» Эрнеста Шоссона и загорелся желанием привезти его в Россию.

«Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком… Называется он Celesta Mustel и стоит тысячу двести франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстэля… Так как инструмент этот нужен будет в Петербурге раньше, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа к Осипу Ивановичу. Но при этом я желал бы, чтобы его никому не показывали, ибо боюсь, что Римский-Корсаков и Глазунов пронюхают и раньше меня воспользуются его необыкновенными эффектами», - писал композитор музыкальному издателю Петру Юргенсону.

«Щелкунчик» получился не просто очень сложным. Он оказался ещё и непривычным, очень непохожим на всё то, что зрители видели раньше. Например, впервые в истории мирового балета главные партии исполняли дети. Роль Клары (сегодня это Маша или Мари) исполняла Станислава Белинская, которой было 12 лет, а Щелкунчика - 17-летний Станислав Легат. В первом акте подмостки Мариинского театра заполнились толпой пряничных и оловянных солдатиков, а также мышиным войском, для которого не хватило учеников театральной школы, и переодеть мышами пришлось воспитанников школы лейб-гвардии Финляндского полка. Больше полусотни работников сцены создали около 150 самых разных костюмов, чтобы нарядить всю эту армию.

Николай II был в восторге от постановки. Художник Александр Бенуа так писал своему брату Анатолию о реакции монарха: «Государь был в восхищении, призывал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Постановка... великолепна и в балете даже слишком великолепна - глаза устают от этой роскоши».

Впрочем, газеты и обозреватели этих восторгов не разделяли. Например, будущий директор императорских театров Владимир Теляковский писал:

«После ряда удачных постановок, как «Пиковая дама» и «Спящая красавица», появилась невообразимая по безвкусию постановка балета Чайковского «Щелкунчик», в последней картине которого некоторые балетные артистки были одеты сдобными бриошами из булочной «Филиппова».

Аналогичного мнения придерживался и Константин Скальковский из «Биржевой газеты»: «Вообще «Щелкунчик» поставлен преимущественно для детей - для танцовщиц в нём было весьма мало, для искусства - ровно ничего. Даже музыка оказалась довольно слабою».

А Николай Безобразов из «Петербургской газеты» замечал:

«Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бессмысленнее «Щелкунчика». «Обычные посетители балета ждут не дождутся того момента, когда, наконец, снимут с афиши это убогое произведение г. Чайковского, но, кажется, дождутся они этого ещё не скоро».

И действительно, несмотря на критику, «Щелкунчик» остался в репертуаре Мариинского театра и шёл там до начала 1920-х годов. Примечательно, что балет играли даже в день Октябрьской революции. Но что было после неё?

Рождественский балет в СССР

Постепенно «Щелкунчик» становился всё популярней, и разные хореографы предлагали свои варианты на музыку Чайковского. В 1919 году Александр Горский поставил балет на сцене Большого театра. Через четыре года Фёдор Лопухов предложил свою версию в стилистике невероятно модного в то время авангарда.

Впрочем, эти постановки продержались недолго. В середине 20-х годов в СССР началась кампания по дискредитации Рождества и традиции наряжать ёлки как религиозного пережитка прошлого. К агитации подключились известные поэты - например, Владимир Маяковский в 1926 году опубликовал стихотворение «Рождественские пожелания и подарки»:

Лучше

мысль о елках

навсегда оставь.

Елки пусть растут

за линией застав…

А через три года, 13 января 1929-го, в журнале «Огонёк» вышла статья, в которой осуж далась традиция ставить и наряжать ёлку:

«Обычай праздновать рождество разукрашенной ёлкой, как и все почти «христианские» обычаи, перешёл в наследство от язычников, которые почитали ель «святым» деревом. От немцев, вместе с христианством, перешёл этот языческий обычай в «православную» Русь. И до сих пор вместе с кружением вокруг дерева родители стараются привить детям ростки религии.

Сельсоветы не всегда проникнуты сознанием необходимости борьбы с религиозными суевериями. Не всегда сознают они и вред от вырубки лесов. Ведь не секрет, что в сельсоветах имеется по настоящее время немало кулацких и поповских приспешников.

И, несмотря на циркуляр Наркомзема, они не считают, очевидно, для себя обязательной борьбу с торговлей ёлками в городах. Мы надеемся, что в будущем году агитация союза безбожников окончательно сломит бессмысленный обычай. Вместо того, чтобы ставить ёлку на крест, поставим крест на ёлке!»

24 сентября 1929 года Рождество запретили на законодательном уровне. Конечно, о постановке рождественского балета в такой ситуации не могло идти и речи. Однако в середине 1930-х годов ёлка не ожиданно вернулась. Всего за пару недель до нового, 1936 года в газете «Правда» вышла статья первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!». В ней чиновник, наоборот, клеймил запрет ёлки как чрезмерные перегибы. По воспоминаниям Никиты Хрущёва, перед публикацией заметки Постышев обратился со своей инициативой к Сталину, и тот неожиданно для всех поддержал идею. Так ёлка стала символом Нового года, а «Щелкунчик» из рождественского превратился в новогодний балет.

В 1935 году Мариинский театр переименовали в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Кирова - историческое название ему вернут лишь в 1992 году. Тогда же советский балетмейстер ставит там свою версию знаменитого балета, правда, во многом основанную на первоначальном варианте Иванова - Петипа. Интерпретация оказалась крайне удачной, и она, лишь с небольшими изменениями, идёт до сих пор. А в 1966 году другой советский хореограф Юрий Григорович выпускает «Щелкунчика» на сцену Большого театра. Именно эта версия сего-

дня считается канонической и до сих пор идёт на главной сцене страны. Билеты на «Щелкунчика» в Большом пользуются огромным спросом - чтобы приобрести их, люди занимают очередь с ночи, а цены у перекупщиков доходят до шестизначных цифр.

«Щелкунчик» танцует по планете

Первая большая постановка «Щелкунчика» за границей состоялась в Лондоне в 1934 году. Но настоящая популярность этого произведения случилась уже после Второй мировой войны. И снова всё началось с игрушек. После войны американские солдаты начали массово отправлять домой, среди прочего, игрушечных щелкунчиков как символ победы и местный сувенир. Причём особой популярностью пользовались игрушки, одетые в мундиры прусской армии.

В 1954 году «Щелкунчика» на музыку Петра Ильича Чайковского поставил отец американского балета, Джордж Баланчин. Он, эмигрант из Российской империи, в прошлом артист балета по имени Георгий Баланчивадзе, когда-то выходил на подмостки Мариинского театра в самой первой версии «Щелкунчика». Настоящий успех русского балета случился в США через три года, когда в сочельник запись постановки показали по телевизору. Эффект оказался ошеломительным - тогда «Щелкунчика» увидело несколько миллионов американских зрителей.

Популярность балета стремительно росла. В 1961 году первая леди Жаклин Кеннеди объявила «Щелкунчика» темой Рождества в Белом доме. С этого момента балет на музыку Чайковского стал неотъемлемой частью новогодних праздников не только в России, но и в Америке. Здесь ежегодно ставят десятки версий балета и спектаклей с самыми разными интерпретациями этой рождественской истории.

В разное время «Щелкунчика» играли на сцене лондонского «Ковент-Гардена» и миланского «Ла Скала», его ставили Михаил Барышников, Рудольф Нуреев и многие другие хореографы. Сегодня, спустя более чем 130 лет после премьеры, «Щелкунчик» на музыку Чайковского - настоящая классика и один из самых узнаваемых брендов российского искусства во всём мире.