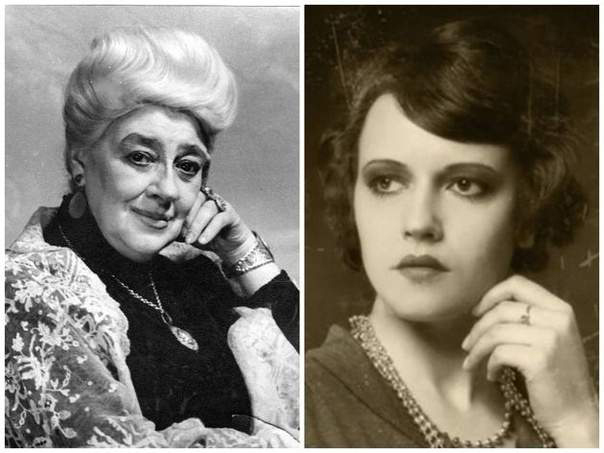

129 лет назад, 27 августа 1896 года, на свет родилась выдающаяся советская актриса театра и кино, вошедшая в историю отечественного кинематографа как королева второго плана — Фаина Раневская.

Кисловодск, как город-курорт, имеет великое счастье принимать самых удивительных и гениальных людей.

В конце осени — начале зимы 1916 года, после окончания театрального сезона, Фаина Георгиевна Раневская осталась без работы. Начались её скитания по различным провинциальным театрам: актриса посетила Керчь, Феодосию, Ростов-на-Дону.

В Кисловодске Раневская отдыхала и проходила лечебные процедуры.

Фаина Раневская о Кисловодске 1916 года: «…банкиры, кокотки, шулера, театры «Миниатюр», встревоженное предчувствие катастрофы».

Е. БУЛАТОВА

Фаина Раневская за всю жизнь так и не получила профессионального образования, но могла дать фору многим артистам, вышколенным в лучших традициях русского классического театра. Её мощное природное дарование, будто сильнейший магнит притягивало внимание: и в кино, и на сцене, и в жизни. А она была несчастна и трагически одинока. Будучи одной из самых известных и любимых советских актрис, люто ненавидела свою славу и мечтала очутиться в XIX веке …

Фанни Гиршевна Фельдман родилась 27 августа 1896 года на берегу Азовского моря, на родине почитаемого ею классика Антона Чехова, в доме таганрогского фабриканта Фельдмана Гирши Хаймовича. Милка разрешилась от бремени четвертым ребенком. Глава семейства входил в круг самых состоятельных людей города: он имел отношение к нефтяному и ювелирному бизнесу, владел фабриками и магазинами и даже собственным пароходом. Помимо коммерции господин Фельдман занимал пост старосты в хоральной синагоге, основал приют для престарелых евреев.

Фанни росла впечатлительной, болезненно ранимой и уверенной в том, что она — нелюбимый ребенок. Гирши Фельдман, души не чаявший в старшей дочери — красавице Изабелле, на младшую почти не обращал внимания. А Фаине очень хотелось, чтобы ее заметили! Увидев на пиджаке дворника медаль за спасение утопающих, девочка захотела получить такую же. Ей объяснили, что медали дают за храбрость. Тогда Фанни принялась мечтать о том, чтобы местный полицмейстер — благодушный старичок-грузин, любимец всей округи, — полез в море и стал там тонуть. А она бы его спасла.

Лет с четырех в девочке проснулось «непреодолимое желание» изображать других, повторяя все, что они говорят и делают. Фанни копировала мороженщиков, приказчиков, отправляющихся на Афон богомольцев. Как-то она показала домашним сценку из жизни посетителей закусочной, с точностью передав не только их манеры и повадки, но и особенности речи, обильно приправленной крепкими словцами, за что получила от родителей нагоняй. А в пять лет девочка впервые почувствовала себя актрисой.

Вскоре Фаина сделала еще одно, не по годам ранее, открытие — она поняла, что значит быть несчастной. Произошло это во время похода в приезжий зверинец. Увиденное на всю жизнь врезалось ей в память:

«В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами. Рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь».

Если отца Фанни сторонилась, то к матери питала нежную привязанность. Милка Рафаиловна, одаренная развитым эстетическим чувством, старалась привить детям любовь к музыке, театру, литературе.

Фаина с ранних лет считала себя уродиной, ощущение собственной непривлекательности она пронесет через всю жизнь. В 12 лет девочка впервые попала в кино. В тот вечер показывали «Ромео и Джульетту». Весь сеанс она рыдала, а придя домой, разбила свою копилку и в порыве чувств раздала сбережения соседским детям со словами: «Берите, берите, мне ничего не нужно».

Но соперничества с Мельпоменой синематограф не выдерживал: влюбленная в театр Фаина не пропускала ни одного нового спектакля. К её радости, в Таганрог с гастролями приезжали не только провинциальные, но и столичные труппы. В 1913 году девушка, затаив дыхание, смотрела «Вишневый сад» Чехова уже на сцене Художественного театра в Москве. Сдав выпускные экзамены в гимназии экстерном, Фанни стала посещать частную театральную студию и играть в любительских постановках. На сцене волшебным образом исчезал ее недуг — заикание, которым она страдала с самого детства.

Невинное увлечение дочери не вызывало родительского протеста до тех пор, пока она не собралась стать профессиональной актрисой. Разгневанный Гирши Фельдман поставил ее перед выбором: семья или театр. Фаина выбрала второе. Беззаботная жизнь с отдыхом на лучших заграничных курортах и нарядами из Парижа и Вены осталась позади.

В 1915 году Фаина Фельдман поехала в Москву в надежде поступить в хорошую театральную школу, но ей везде отказали «как неспособной». С грехом пополам она устроилась в частную студию, но уроки там брала недолго — кончились сбережения.

Так Фанни стала работать статисткой во второсортных антрепризах и артисткой в цирковой массовке. Скудные заработки тратила на оплату жилья и на походы в театры, среди которых любимым был Художественный театр. На его сцене выступал Василий Качалов, и Фаина пополнила ряды его страстных поклонниц. Однажды она встретила свою «любовь» в Столешниковом переулке. От неожиданности и волнения девушка лишилась чувств. Кто-то из прохожих перенес ее в помещение французской кондитерской. Очнувшись, Фанни услышала качаловский баритон: актер беспокоился, не сильно ли она расшиблась. Через несколько лет Раневская, приехав с провинциальных гастролей в столицу, сочинила ему трогательное послание. Вместе с ответным письмом Качалов передал ей два билета на свой спектакль. Так было положено начало долгой дружбе двух актеров.

В конце осени — начале зимы 1916 года, после окончания театрального сезона, Фаина Георгиевна Раневская осталась без работы. Начались её скитания по различным провинциальным театрам: актриса посетила Керчь, Феодосию, Ростов-на-Дону.

В Кисловодске Раневская отдыхала и проходила лечебные процедуры.

Фаина Раневская о Кисловодске 1916 года: «…банкиры, кокотки, шулера, театры «Миниатюр», встревоженное предчувствие катастрофы».

Е. БУЛАТОВА

Фаина Раневская за всю жизнь так и не получила профессионального образования, но могла дать фору многим артистам, вышколенным в лучших традициях русского классического театра. Её мощное природное дарование, будто сильнейший магнит притягивало внимание: и в кино, и на сцене, и в жизни. А она была несчастна и трагически одинока. Будучи одной из самых известных и любимых советских актрис, люто ненавидела свою славу и мечтала очутиться в XIX веке …

Фанни Гиршевна Фельдман родилась 27 августа 1896 года на берегу Азовского моря, на родине почитаемого ею классика Антона Чехова, в доме таганрогского фабриканта Фельдмана Гирши Хаймовича. Милка разрешилась от бремени четвертым ребенком. Глава семейства входил в круг самых состоятельных людей города: он имел отношение к нефтяному и ювелирному бизнесу, владел фабриками и магазинами и даже собственным пароходом. Помимо коммерции господин Фельдман занимал пост старосты в хоральной синагоге, основал приют для престарелых евреев.

Фанни росла впечатлительной, болезненно ранимой и уверенной в том, что она — нелюбимый ребенок. Гирши Фельдман, души не чаявший в старшей дочери — красавице Изабелле, на младшую почти не обращал внимания. А Фаине очень хотелось, чтобы ее заметили! Увидев на пиджаке дворника медаль за спасение утопающих, девочка захотела получить такую же. Ей объяснили, что медали дают за храбрость. Тогда Фанни принялась мечтать о том, чтобы местный полицмейстер — благодушный старичок-грузин, любимец всей округи, — полез в море и стал там тонуть. А она бы его спасла.

Лет с четырех в девочке проснулось «непреодолимое желание» изображать других, повторяя все, что они говорят и делают. Фанни копировала мороженщиков, приказчиков, отправляющихся на Афон богомольцев. Как-то она показала домашним сценку из жизни посетителей закусочной, с точностью передав не только их манеры и повадки, но и особенности речи, обильно приправленной крепкими словцами, за что получила от родителей нагоняй. А в пять лет девочка впервые почувствовала себя актрисой.

Вскоре Фаина сделала еще одно, не по годам ранее, открытие — она поняла, что значит быть несчастной. Произошло это во время похода в приезжий зверинец. Увиденное на всю жизнь врезалось ей в память:

«В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами. Рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь».

Если отца Фанни сторонилась, то к матери питала нежную привязанность. Милка Рафаиловна, одаренная развитым эстетическим чувством, старалась привить детям любовь к музыке, театру, литературе.

Фаина с ранних лет считала себя уродиной, ощущение собственной непривлекательности она пронесет через всю жизнь. В 12 лет девочка впервые попала в кино. В тот вечер показывали «Ромео и Джульетту». Весь сеанс она рыдала, а придя домой, разбила свою копилку и в порыве чувств раздала сбережения соседским детям со словами: «Берите, берите, мне ничего не нужно».

Но соперничества с Мельпоменой синематограф не выдерживал: влюбленная в театр Фаина не пропускала ни одного нового спектакля. К её радости, в Таганрог с гастролями приезжали не только провинциальные, но и столичные труппы. В 1913 году девушка, затаив дыхание, смотрела «Вишневый сад» Чехова уже на сцене Художественного театра в Москве. Сдав выпускные экзамены в гимназии экстерном, Фанни стала посещать частную театральную студию и играть в любительских постановках. На сцене волшебным образом исчезал ее недуг — заикание, которым она страдала с самого детства.

Невинное увлечение дочери не вызывало родительского протеста до тех пор, пока она не собралась стать профессиональной актрисой. Разгневанный Гирши Фельдман поставил ее перед выбором: семья или театр. Фаина выбрала второе. Беззаботная жизнь с отдыхом на лучших заграничных курортах и нарядами из Парижа и Вены осталась позади.

В 1915 году Фаина Фельдман поехала в Москву в надежде поступить в хорошую театральную школу, но ей везде отказали «как неспособной». С грехом пополам она устроилась в частную студию, но уроки там брала недолго — кончились сбережения.

Так Фанни стала работать статисткой во второсортных антрепризах и артисткой в цирковой массовке. Скудные заработки тратила на оплату жилья и на походы в театры, среди которых любимым был Художественный театр. На его сцене выступал Василий Качалов, и Фаина пополнила ряды его страстных поклонниц. Однажды она встретила свою «любовь» в Столешниковом переулке. От неожиданности и волнения девушка лишилась чувств. Кто-то из прохожих перенес ее в помещение французской кондитерской. Очнувшись, Фанни услышала качаловский баритон: актер беспокоился, не сильно ли она расшиблась. Через несколько лет Раневская, приехав с провинциальных гастролей в столицу, сочинила ему трогательное послание. Вместе с ответным письмом Качалов передал ей два билета на свой спектакль. Так было положено начало долгой дружбе двух актеров.

Удалось Фаине познакомиться и с другим своим кумиром — талантливой танцовщицей Екатериной Гельцер. Балерина заметила Фанни в тот момент, когда та, карауля ее, мерзла у колонн Большого театра. Гельцер пригласила продрогшую девицу к себе домой погреться. Провинциалка оказалась чрезвычайно занятной и балерина потихоньку стала вводить девушку в свой круг. Так Фаина свела знакомство с Мандельштамом, Верой Холодной и Мариной Цветаевой.

Екатерина Васильевна помогла Фанни устроиться в антрепризу Малаховского театра, где в то лето играли знаменитые Ольга Садовская и Илларион Певцов. В спектакле «Тот, кто получает пощечины» Фаина получила роль без слов, но это её нисколько не смутило. Она замирала от счастья, думая о том, в какой компании ей предстоит выйти на сцену! Перед спектаклем девушка набралась храбрости и обратилась к Певцову с вопросом: как ей лучше сыграть? Мэтр изрек: «А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать, тревожить». Фельдман исполнила все в точности. Она не вышла из роли, даже когда опустили занавес. Битый час рыжеволосая дебютантка плакала навзрыд, игнорируя все попытки себя успокоить. Испуганные подруги позвали Певцова. Певцов пришел в гримерную и спросил: «Что с тобой?». «Я так любила, так любила Вас весь вечер», — выдохнула Раневская, рыдая. «Милые барышни, вспомните меня потом — она будет настоящей актрисой», — сказал Певцов.

Закончился летний малаховский сезон. После долгих поисков работы Раневская подписала договор с антрепризой Ладовской и уехала в город Керчь. Затем, распродав весь свой гардероб, молодая актриса перебирается в Феодосию, Кисловодск, Ростов-на-Дону.

В воспоминаниях актрисы есть описание того момента, когда она стала Раневской. Это было в пору службы в керченском театре. Молодая актриса Фанни Фельдман получила в банке очередной денежный перевод от мамы, вышла на улицу, а там ветер вырвал купюры из ее рук и понес по улице. «Денег жаль, зато как красиво они улетают!» — сказала девушка. Тут ее спутника-коллегу осенило: «Да ведь вы Раневская! Только она могла так сказать!».

Фанни-Фаину действительно многое роднило с чеховской героиней. Раневская одновременно была любимицей миллионов зрителей, лауреатом трёх Сталинских премий, народной артисткой СССР и очень одиноким человеком. Главным в ее жизни был театр. Журналисты часто оценивали ее как «одну из величайших русских актрис XX века» и «королеву второго плана». Хорошо запомнились ее роли в фильмах: «Подкидыш», «Мечта», «Свадьба», «Небесный тихоход», «Весна», «Золушка».

Екатерина Васильевна помогла Фанни устроиться в антрепризу Малаховского театра, где в то лето играли знаменитые Ольга Садовская и Илларион Певцов. В спектакле «Тот, кто получает пощечины» Фаина получила роль без слов, но это её нисколько не смутило. Она замирала от счастья, думая о том, в какой компании ей предстоит выйти на сцену! Перед спектаклем девушка набралась храбрости и обратилась к Певцову с вопросом: как ей лучше сыграть? Мэтр изрек: «А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать, тревожить». Фельдман исполнила все в точности. Она не вышла из роли, даже когда опустили занавес. Битый час рыжеволосая дебютантка плакала навзрыд, игнорируя все попытки себя успокоить. Испуганные подруги позвали Певцова. Певцов пришел в гримерную и спросил: «Что с тобой?». «Я так любила, так любила Вас весь вечер», — выдохнула Раневская, рыдая. «Милые барышни, вспомните меня потом — она будет настоящей актрисой», — сказал Певцов.

Закончился летний малаховский сезон. После долгих поисков работы Раневская подписала договор с антрепризой Ладовской и уехала в город Керчь. Затем, распродав весь свой гардероб, молодая актриса перебирается в Феодосию, Кисловодск, Ростов-на-Дону.

В воспоминаниях актрисы есть описание того момента, когда она стала Раневской. Это было в пору службы в керченском театре. Молодая актриса Фанни Фельдман получила в банке очередной денежный перевод от мамы, вышла на улицу, а там ветер вырвал купюры из ее рук и понес по улице. «Денег жаль, зато как красиво они улетают!» — сказала девушка. Тут ее спутника-коллегу осенило: «Да ведь вы Раневская! Только она могла так сказать!».

Фанни-Фаину действительно многое роднило с чеховской героиней. Раневская одновременно была любимицей миллионов зрителей, лауреатом трёх Сталинских премий, народной артисткой СССР и очень одиноким человеком. Главным в ее жизни был театр. Журналисты часто оценивали ее как «одну из величайших русских актрис XX века» и «королеву второго плана». Хорошо запомнились ее роли в фильмах: «Подкидыш», «Мечта», «Свадьба», «Небесный тихоход», «Весна», «Золушка».

В 1917 году состоятельная еврейская семья Фельдманов была вынуждена бежать от революции — эмигрировать на своем собственном теплоходе. Вместе с родителями в путь отправился их сын Яков (второй сын Рудольф служил белым офицером и погиб во время Гражданской войны). Однако младшая дочь ехать за границу категорически отказалась — Раневской было невыносимо расставание с горячо любимой родиной.

Спустя годы актриса рассказала: «Я осталась по двум причинам: не представляла без театра своей жизни, а русский театр — лучший в мире. Но это не основное. Как можно оставить землю, где похоронен Пушкин, где каждое дуновение ветерка наполнено талантом и страданием твоих предков!».

Про Фаину Георгиевну говорили, что она в одиночку способна заменить труппу, настолько широким был ее актерский диапазон. Но подлинная стихия Раневской — трагикомедия с элементами эксцентрики. Именно в трагикомических ролях актриса поистине блистала.

Спустя годы актриса рассказала: «Я осталась по двум причинам: не представляла без театра своей жизни, а русский театр — лучший в мире. Но это не основное. Как можно оставить землю, где похоронен Пушкин, где каждое дуновение ветерка наполнено талантом и страданием твоих предков!».

Про Фаину Георгиевну говорили, что она в одиночку способна заменить труппу, настолько широким был ее актерский диапазон. Но подлинная стихия Раневской — трагикомедия с элементами эксцентрики. Именно в трагикомических ролях актриса поистине блистала.